11月12日,我校承办第三届长三角科技智库大会。本次大会紧扣“促进‘两个创新’深度融合、助力长三角协同发展”这一主题,吸引了来自长三角地区各级科协、高等院校、科研院所、科技型企业以及各类智库研究机构的300余名专家和学者参会。

开幕式上,校长张兵致欢迎辞。他介绍了我校“伴城而立、融城而兴”的办学理念和“地方性、应用型、国际化”的办学定位。他指出,作为一所扎根常州、服务长三角的应用型本科高校,我校始终将服务区域经济社会发展作为使命担当,近年来在深化产教融合、聚力成果转化、推进国际化办学等方面进行了积极探索。他表示,本次大会为我校提供了宝贵的学习与合作机会。我校将以此为契机,进一步投身科技创新与产业创新深度融合的澎湃浪潮,为建设特色鲜明的一流应用型地方大学不懈奋斗。

常州市副市长蒋鹏举和江苏省科学技术协会党组书记、副主席过利平充分肯定科技智库在服务党委政府决策、推动区域协同发展中的重要作用,并围绕如何进一步释放科技智库潜能、深化区域创新协作、构建开放共享的创新生态提出前瞻性建议。他们强调,要持续强化科技智库的桥梁纽带功能,促进创新链、产业链、人才链深度融合,为长三角更高质量一体化发展注入强劲智慧动能。

主旨报告环节由副校长李雄威主持。中国科学院院士、南京大学都有为教授在《创新创业,富民强国》报告中指出,人类历史是一部创新史,创新推动社会进步。他分析了荷兰、美国等强国崛起的关键在于制度创新、教育科技投入与把握产业革命机遇,呼吁我国要抓住第四次产业革命契机。都有为以华为、IBM等科技企业为例,强调自主创新是核心竞争力,提出“创新=体制+文化+资金+人才”,并呼吁建立产学研机制,政府扶持初创企业。

上海市科学学研究会理事长、华东师范大学全球创新与发展研究院院长杜德斌在《从教育科技人才三位一体推进长三角科技创新中心建设》报告中指出,建设科技创新中心需统筹教育、科技与人才,培养和集聚全球优秀人才、建设世界一流大学、培育科技领军企业至关重要。他通过数据比较,认为华为等企业的研发投入跟国际领先企业相比仍有差距,呼吁要优化创新生态,提升长三角科技创新中心的全球竞争力。

浙江省人民政府参事、浙江大学科技与产业文化研究中心常务副理事长隗斌贤在《“杭州六小龙”的成功密码与启示》报告中,分析了“杭州六小龙”的共同特征、获得成功的外部环境和内在逻辑,指出杭州通过构建热带雨林式创新生态系统、培育创新型企业和科学企业家、做企业成长的共生伙伴,政府角色从“主导者”转变为“环境建筑师”,促进了有效市场、有为政府与有机社会的三元协同,为全国提供了启示。

中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所二级研究员黄懿赟在《磁约束聚变装置电源技术对产业创新的推动发展》报告中,介绍了磁约束电源的技术发展、技术亮点以及对产业创新的推动,并对磁约束装置高功率电源系统技术发展的未来发展进行了展望和分析。

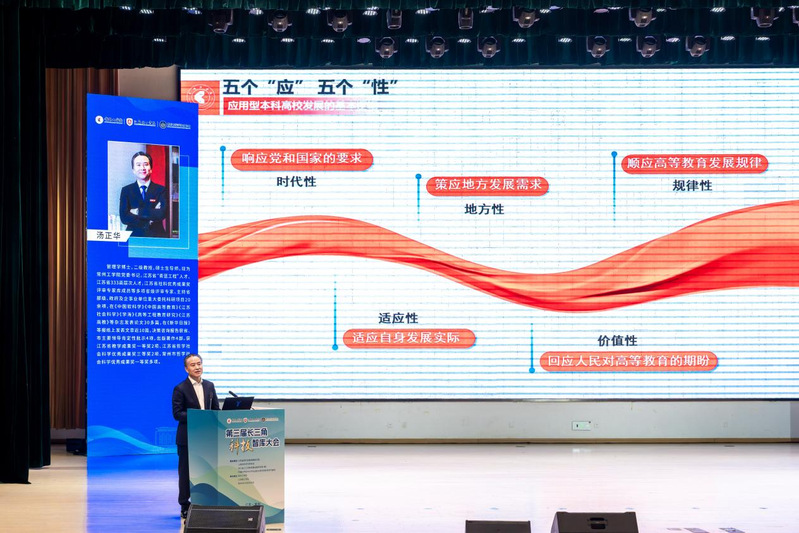

校党委书记汤正华在《科产融合视域下应用型本科高校价值创造分析》报告中指出,应用型本科高校正处于技术革命、产业变革、教育创新的历史性交叉,应主动从“线性合作”转向“科产深度融合”的范式升级。他提出应用型本科高校发展的“五个应”“五个性”基本逻辑——响应国家战略要求(时代性)、策应地方发展需求(地方性)、顺应高等教育规律(规律性)、适应自身实际发展(适应性)、回应人民对高等教育的期盼(价值性),有力推动高校成为产业升级的“人才库”与“技术源”,实现教育链、创新链与产业链衔接。

当日下午,由我校承办的大会分论坛“教育科技人才一体化发展论坛”上,举行了“江苏省科技创新智库”揭牌仪式。江苏省科学技术协会调研宣传部部长张红兵代表省科协为我校授牌,标志着我校在省级智库建设方面迈出了坚实一步,也为我校今后更好服务地方党委政府科学决策、推动地方科技和产业创新发展提供了重要平台。

随后,宁波大学科技处副处长廖奇、中共安徽省委党校研究员张少峰、河海大学社会科学处处长黄永春、南京航空航天大学研究员吉爱红、无锡学院数字经济与管理学院院长刘军、南京工程学院建筑工程学院院长张士萍、苏州科技大学人事处处长徐本连、华东师范大学高等教育研究所李梅和我校先进制造产业研究院执行院长钱炳等九位专家学者分别作主题报告。专家们围绕论坛主题,从政策机制创新、科研组织模式、学科专业建设、高水平人才培养、校企协同创新、区域资源整合、产业升级等多个方面或维度,分享最新的研究成果与实践案例,提出诸多具有前瞻性、可操作性的对策和建议。

本次大会全面展示了我校在服务区域发展、推动产学研用深度融合方面的积极作为与显著成效。未来,学校将依托“江苏省科技创新智库”等高端平台,进一步强化与长三角地区各类科技智库的协同合作,不断深化科产教融合,努力建设成区域产业升级的“人才库”和“技术源”,为长三角一体化高质量发展贡献更多的常工智慧与常工力量。

(社科处 张忠/文/供图 林芳强 何虹/审核 周绍萍/编辑)